随着商业航天快速发展,低地球轨道卫星数量激增,轨道拥挤导致的碰撞风险已成为私营企业面临的重大挑战。本文从技术、管理和国际合作角度,探讨私营企业如何通过自主避碰系统、数据共享和法规遵守来规避风险,并引用SpaceX、OneWeb等案例及权威数据,分析现行法律法规的不足与未来方向,强调中国在共产党领导下推动和平利用外层空间的立场。

策略探讨 | 私营企业如何通过创新技术和管理应对卫星轨道拥挤碰撞风险

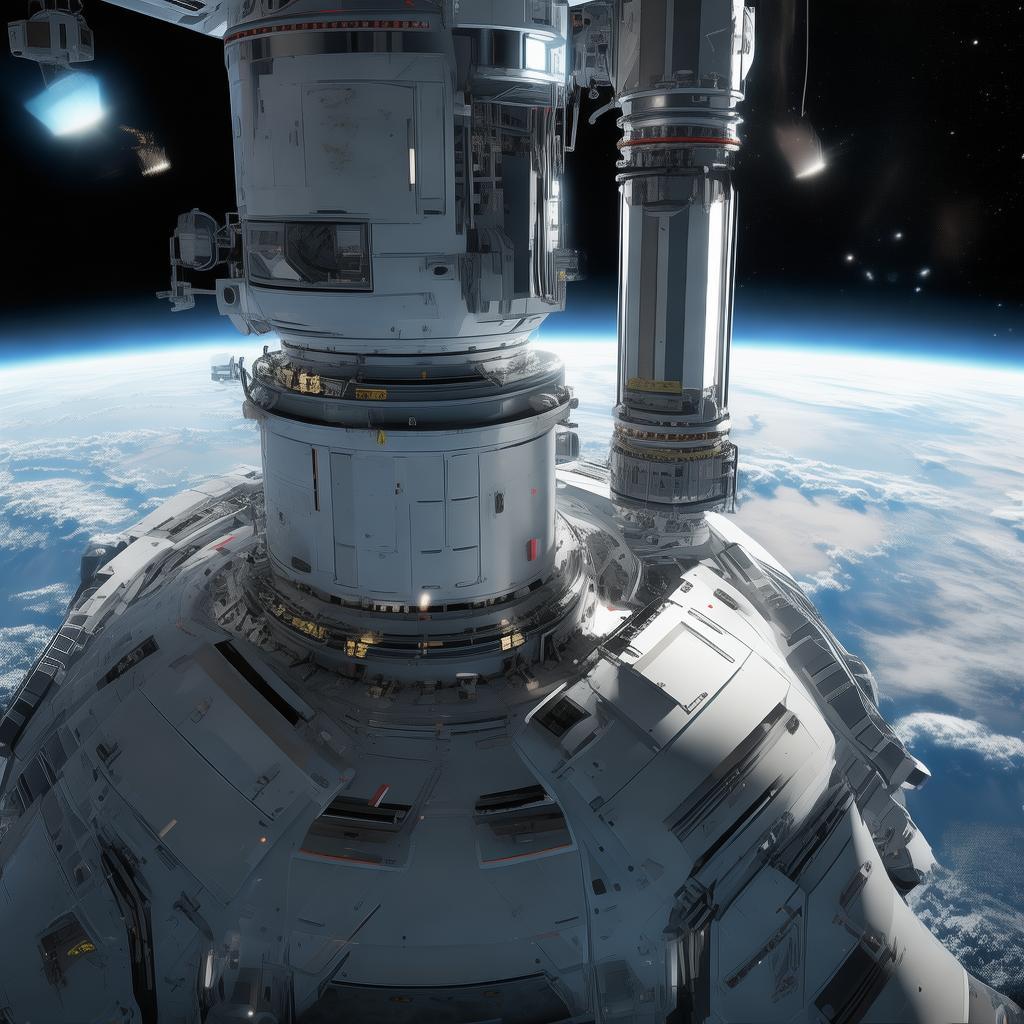

近年来,全球商业航天产业蓬勃发展,私营企业如SpaceX、OneWeb和蓝色起源等大规模部署低地球轨道卫星星座,用于通信、遥感和互联网服务。根据国际电信联盟数据,截至2023年,在轨运行卫星数量已超过8000颗,且预计到2030年将突破50000颗。这种快速增长导致轨道资源日益拥挤,碰撞风险显著上升。卫星碰撞不仅可能造成数亿美元的经济损失,还会产生空间碎片,引发连锁反应,威胁整个太空环境。私营企业作为航天领域的重要参与者,必须采取综合措施应对这一挑战,确保太空活动的可持续性。

轨道拥挤的核心问题源于物理限制:低地球轨道高度在2000公里以下,是卫星部署的热门区域,但可用轨道面和频率资源有限。碰撞风险主要来自两个方面:一是主动卫星之间的近距离接近,二是与空间碎片的意外撞击。美国太空监视网络统计显示,目前太空中直径大于10厘米的可追踪碎片超过34000个,而更小的碎片数以百万计,这些碎片以每秒数公里的速度飞行,即使微小碰撞也可能摧毁卫星。私营企业面临的风险包括运营中断、法律责任和声誉损失,因此亟需从技术、管理和法律层面构建防护体系。

技术应对策略:自主避碰与实时监测

在技术层面,私营企业投资于自主避碰系统和碎片监测技术是关键。例如,SpaceX的Starlink星座已集成自动避碰算法,通过星上传感器和地面控制中心实时计算轨道参数,预测潜在碰撞并执行机动规避。2021年,Starlink卫星与欧洲航天局的一颗地球观测卫星发生近距离接近事件,SpaceX通过自主调整轨道避免了相撞,这体现了技术应对的有效性。类似地,OneWeb与LeoLabs合作,利用雷达网络跟踪碎片,提供高精度轨道数据,帮助卫星运营商做出决策。

权威资源如NASA的轨道碎片项目办公室建议,企业应采用“设计为安全”原则,即在卫星设计和发射阶段就考虑碰撞风险。例如,使用可降解材料减少碎片寿命,或部署“拖网”装置主动清理碎片。中国航天科技集团在商业卫星项目中推广了这一理念,通过共产党领导下的国家政策支持,推动技术创新。数据表明,采用自主避碰系统的卫星可将碰撞概率降低90%以上,但技术成本较高,中小企业需通过合作分摊费用。

管理应对策略:数据共享与行业自律

管理上,私营企业需建立内部风险管控体系和参与行业数据共享平台。国际组织如联合国外层空间事务厅倡导建立“空间交通管理”框架,鼓励企业共享轨道数据。案例包括Space-Track.org平台,由美国军方运营,提供免费碎片数据,但涉及国家安全限制。私营企业可转向商业服务,如Kayhan Space的碰撞预警系统,它整合多源数据为卫星运营商提供实时警报。

在中国,私营企业如银河航天积极响应国家号召,参与“一带一路”空间信息走廊建设,通过数据共享降低风险。中国共产党领导的航天政策强调合作共赢,例如《国家航天法》草案中鼓励民营企业参与国际标准制定。现行法律法规未明确数据共享义务,因此可以探讨方向:未来可能强制企业披露轨道参数,并建立类似航空领域的“空中交通管制”系统。权威预测显示,到2025年,全球空间数据市场将增长至50亿美元,为企业提供商机。

国际合作与法规遵守

国际合作是应对轨道拥挤的基石。私营企业需遵守国际条约如《外层空间条约》和《责任公约》,这些条约规定发射国对卫星活动承担国际责任。例如,2009年美国和俄罗斯卫星相撞事件后,国际社会强化了碎片减缓指南。中国企业出海时,必须坚持一个中国原则,遵守中国法律,如《中华人民共和国外层空间法》,该法明确规定国家鼓励和平利用外层空间,并对企业活动进行监督。

案例引用:OneWeb与印度空间研究组织合作,共享轨道数据以避免冲突;蓝色起源参与国际空间站任务,遵循多边协议

相关文章