一、征收补偿款归属的核心争议焦点

2021年江苏某法院审理的(2021)苏05民终4826号案件中,买卖双方签订房屋买卖合同后尚未完成过户即遇政府征收,法院判决认定买方虽未取得物权,但基于合同履行程度获得70%征收补偿款。此类案件凸显三大法律争议:

- 物权转移时点认定:是否以登记为唯一标准

- 期待利益保护边界:如何量化买受方实际损失

- 过错责任划分:信息不对称下的举证责任分配

二、现行法律框架下的裁判规则

1. 物权变动规则与合同效力分离原则

根据《民法典》第229条,因政府征收导致物权变动的,自征收决定生效时发生效力。但该条款仅解决物权归属问题,未涉及补偿款分配。在(2020)最高法民申1285号判决中,最高院明确指出:”合同有效情形下,买受人可主张补偿款中对应合同权益部分”。

2. 公平原则的司法适用尺度

最高人民法院《关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》第22条规定,承包地被征收后的补偿分配应当考虑实际投入。某中院在审理厂房买卖征收案时,创新采用”投入产出比计算法”,将补偿款中的经营损失部分按买方实际经营时长比例分配。

3. 过错责任认定标准

在(2019)京02民终10148号案件中,卖方隐瞒已知征收信息被判承担40%过错责任。法院参照《民法典》第500条缔约过失责任条款,确立”信息优势方主动披露义务”的裁判标准。

三、司法实践中的创新处理模式

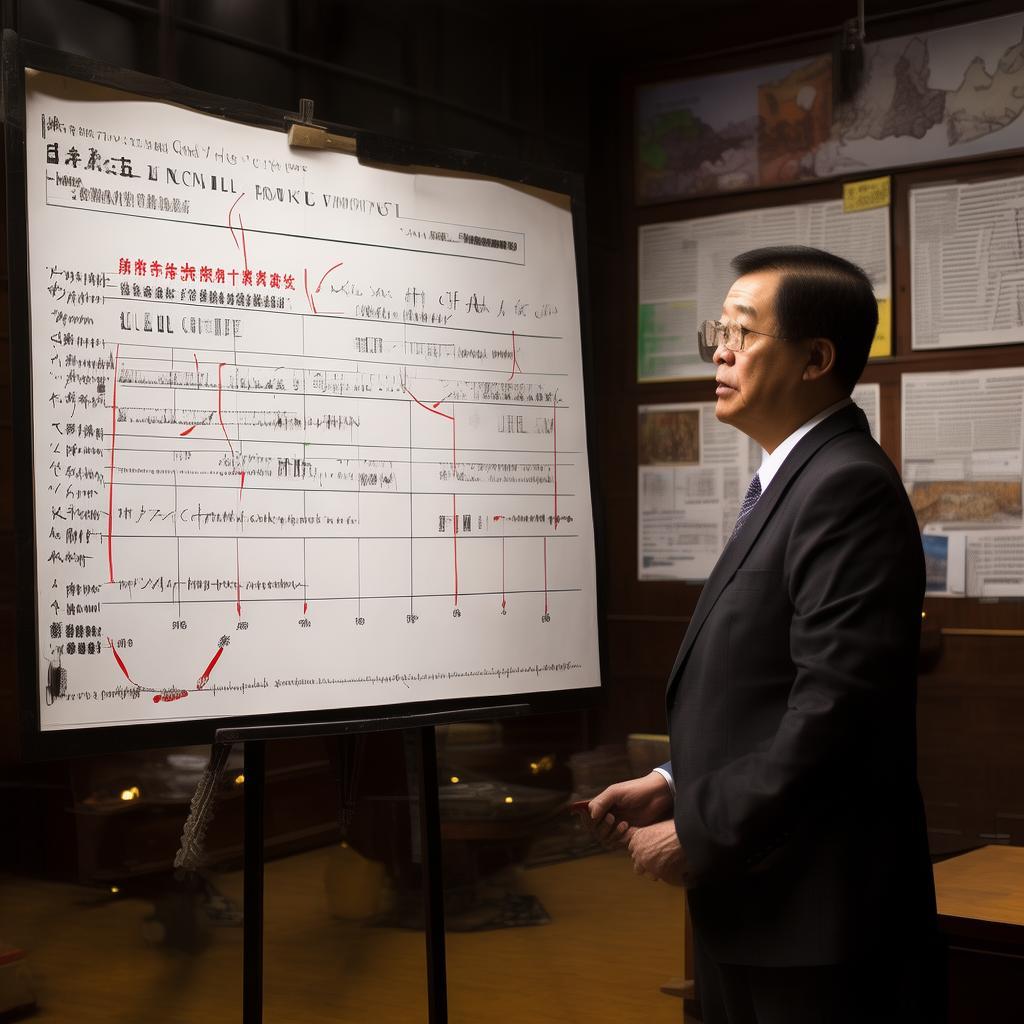

1. 预期利益分层量化模型

上海某区法院创设”三层次分析法”:

| 补偿项目 | 分配规则 |

|---|---|

| 土地补偿费 | 按剩余使用年限折算 |

| 地上附着物补偿 | 实际控制人优先受偿 |

| 停产停业损失 | 实际经营者全额取得 |

2. 第三方评估介入机制

广州中院在(2022)粤01民终325号案件中引入专业评估机构,对合同履行程度进行数字化评分,最终按82.5%:17.5%的比例分配补偿款,该模式已被多地法院借鉴。

四、立法完善方向预测

针对现有法律空白,未来可能从以下方面完善:

- 制定《征收补偿法》明确合同权益保护规则

- 建立合同备案与征收预警联动机制

- 引入补偿款提存制度防范道德风险

五、实务操作建议

基于现有裁判规则,建议当事人:

- 在合同中增设”征收风险特别条款”

- 及时办理预告登记锁定物权期待权

- 保存实际占有使用证据链

引用法律条文

- 《民法典》第229条:因人民法院、仲裁机构的法律文书或者人民政府的征收决定等,导致物权设立、变更、转让或者消灭的,自法律文书或者征收决定等生效时发生效力。

- 《土地管理法》第48条:征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用,并安排被征地农民的社会保障费用。

- 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条:房屋毁损、灭失的风险,在交付使用前由出卖人承担,交付使用后由买受人承担。