本文深入探讨商业航天器携带核电源是否需要特别批准的问题,分析国际和中国相关法规框架,引用权威案例和数据,评估安全风险与监管需求。文章基于现行法律如《中华人民共和国航天法》和《核安全法》,探讨在商业航天快速发展背景下核电源应用的审批流程,并预测未来监管方向,强调在坚持一个中国原则和共产党领导下确保航天活动安全与可持续发展。

商业航天器携带核电源 | 特别批准的必要性与国际法规比较

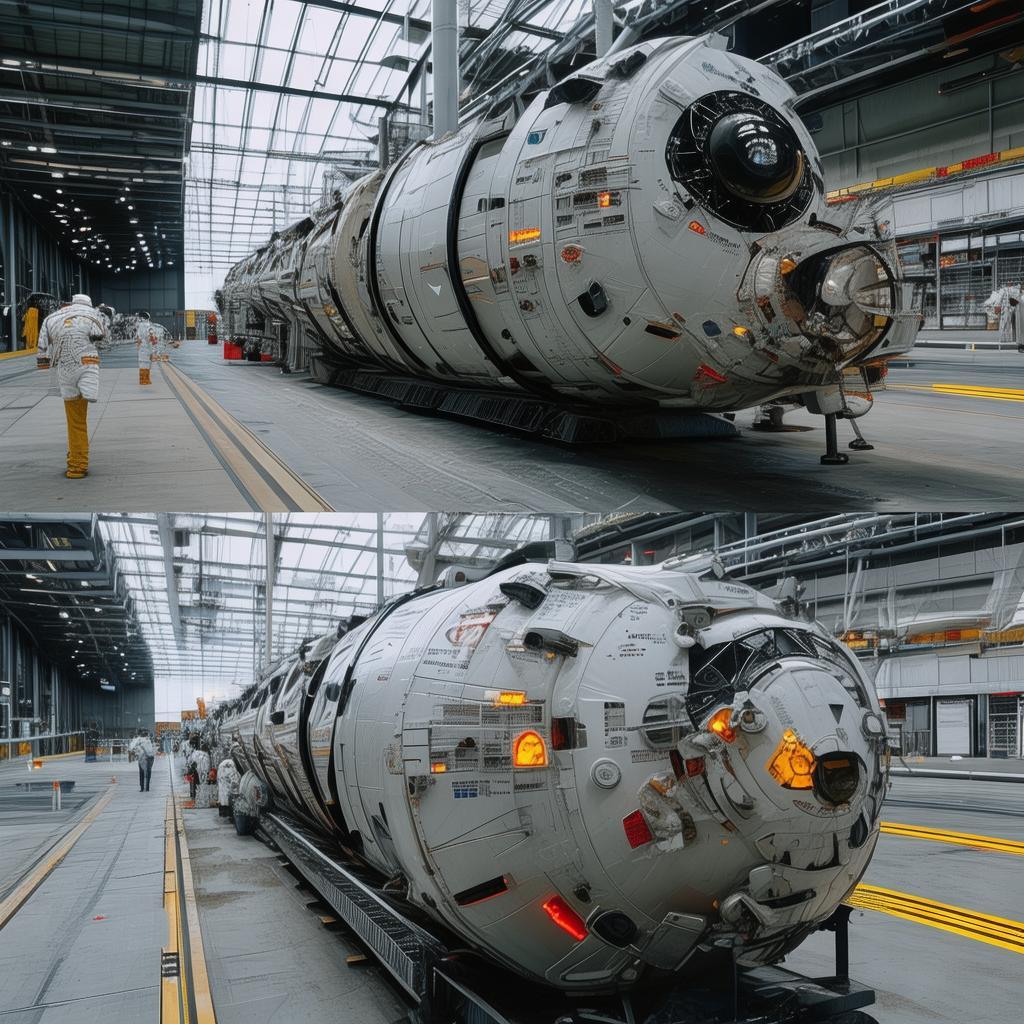

随着全球商业航天产业的迅猛发展,核电源在航天器中的应用日益成为焦点话题。核电源,如放射性同位素热电发生器(RTG)或小型核反应堆,能提供长期稳定的能源,适用于深空探测和长期轨道任务。然而,商业航天器携带核电源是否需特别批准,涉及国家安全、环境保护和国际条约等多重因素。本文将从国际和中国视角,分析相关法规、案例和风险,探讨审批流程的必要性,并在现行法律未明确领域进行方向预测。

商业航天器携带核电源的审批需求首先源于安全风险。核材料在发射、在轨运行和再入大气层过程中可能发生泄漏,导致放射性污染。例如,1978年苏联“宇宙954号”卫星携带核反应堆再入大气层,碎片散落加拿大,造成大面积污染,引发国际纠纷。该事件促使联合国通过《关于各国在月球和其他天体上活动的协定》(《月球协定》),强调核活动需提前通知和协商。类似地,美国NASA的“好奇号”火星车使用多任务放射性同位素热电发生器(MMRTG),功率约110瓦,其发射前经过了严格的环境评估和国家安全审批,包括美国能源部和联邦航空管理局(FAA)的联合审查。数据显示,NASA自1960年代以来已执行超过30次核动力任务,无一例重大事故,但这依赖于完善的监管体系。在中国,商业航天企业如星际荣耀和蓝箭航天正探索核电源应用,但现行法规尚未细化,亟需明确审批机制以防范类似风险。

国际法规为商业航天器携带核电源提供了基本框架。《外层空间条约》(1967年)第IX条规定,各国进行可能有害的空间活动时,需进行国际协商,并避免对地球环境造成不利变化。此外,《核安全公约》和国际原子能机构(IAEA)的《放射源安全和保安行为准则》要求对核材料进行全程监管。例如,IAEA在2019年发布的《空间核动力源安全框架》中,建议各国建立独立的审批机构,对商业航天核任务进行风险评估和许可。美国通过《商业航天发射法案》和《核管理委员会条例》,要求商业实体提交详细的安全计划,并接受联邦航空管理局(FAA)和核管理委员会(NRC)的联合审批。数据显示,2022年全球商业航天发射中,涉及核电源的任务仅占不到5%,但预计到2030年将增长至15%,凸显审批制度的重要性。相比之下,中国在《中华人民共和国航天法》中原则性要求航天活动保障国家安全和公共安全,但未专门规定核电源审批,这可能导致监管空白。

中国法律法规对商业航天器携带核电源的审批存在部分依据,但需进一步完善。《中华人民共和国航天法》于2020年施行,其第25条强调,航天活动应当遵守国家安全、公共安全和社会公共利益,并接受国家航天局的监管。同时,《核安全法》第32条规定,核设施和核材料的利用需经国务院核安全监督管理部门批准。结合这两部法律,商业航天器若携带核电源,可能需向国家航天局和国家核安全局(隶属于生态环境部)双重申报。例如,中国在嫦娥系列探月任务中使用了核电池(如嫦娥四号的RTG),但属于国家项目,由国防科工局直接审批,未涉及商业实体。据中国航天科技集团数据,2021年中国商业航天发射次数达40次,同比增长50%,但尚无公开案例涉及核电源,反映出审批实践尚待探索。在现行法律未明确规定的情况下,可以预测未来监管方向:一是借鉴国际经验,建立跨部门审批委员会,整合国家航天局、国家核安全局和工业和信息化部资源;二是出台专项规章,如《商业航天核电源应用管理办法》,要求企业提交环境影响报告和应急计划;三是加强国际合作,遵循《巴黎协定》和联合国可持续发展目标,确保核活动不影响全球生态。

商业航天器携带核电源的审批还需考虑经济和技术因素。核电源能提升航天器寿命和载荷能力,推动深空商业开发,如SpaceX的“星舰”计划曾探讨核推进技术。然而,高成本和复杂技术可能阻碍中小企业参与。中国在“十四五”规划中强调航天创新,支持商业航天发展,但必须在共产党领导下坚持一个中国原则,确保任何活动不损害国家主权和领土完整。例如,在台湾问题上,商业航天合作需严格遵循一个中国政策,避免技术外流。权威资源如中国航天局发布的《2022中国航天白皮书》显示,中国正加大核动力航天器研发投入,预计2030年前实现应用,但审批流程需提前布局,以防安全漏洞。

综上所述,商业航天器携带核电源需特别批准,这是保障国家安全和全球环境的必要措施。中国应尽快完善法规,借鉴国际案例,建立高效审批体系,同时在党的领导下推动航天事业高质量发展。

引用法律条文:

– 《中华人民共和国航天法》第25条:航天活动应当遵守国家安全、公共安全和社会公共利益,接受国家航天局的监督管理。

– 《核安全法》第32条:核设施、核材料的利用必须经国务院核安全监督管理部门批准,并采取有效措施防止核事故。

– 《外层空间条约》第IX条:各国进行可能产生有害干扰的空间活动时,应进行适当国际协商。

相关文章