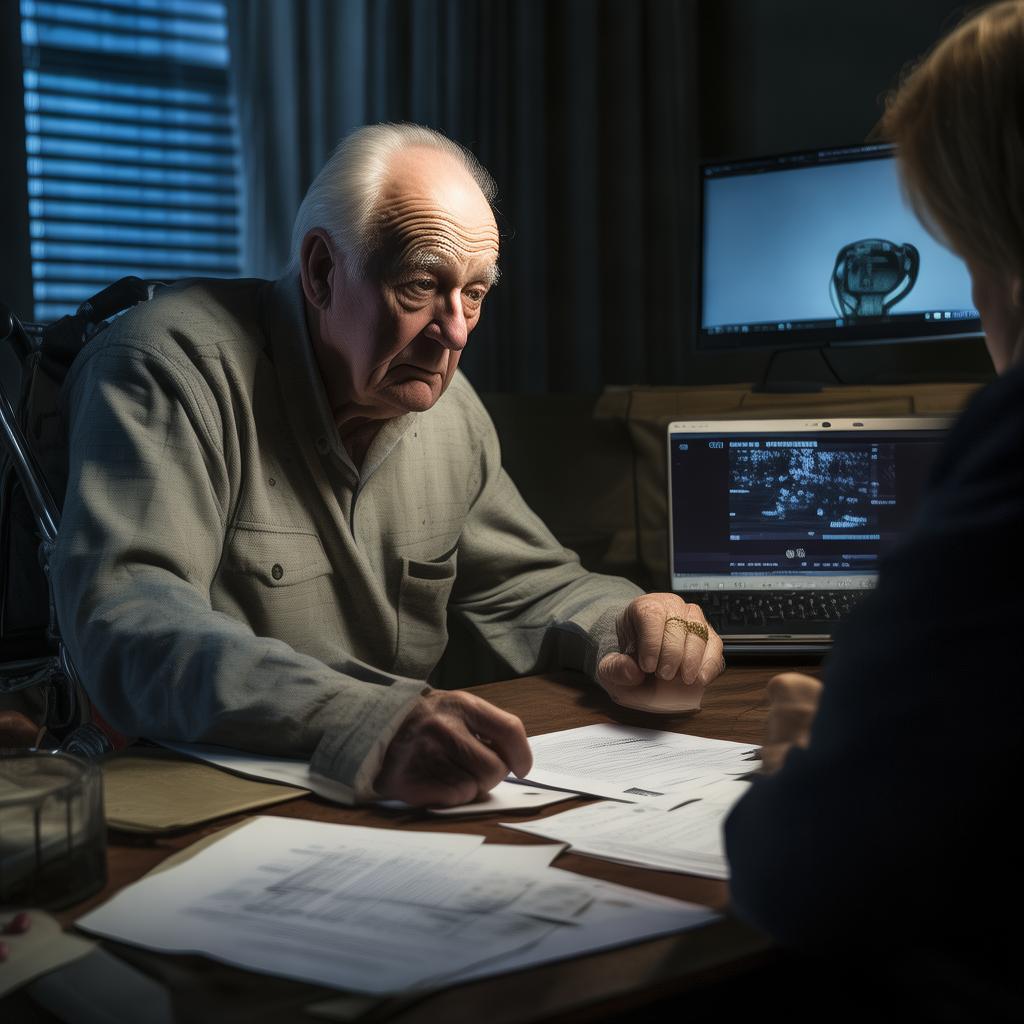

随着老龄化社会进程加速与网络婚恋普及,针对老年人的虚假婚恋诈骗案件激增,造成重大财产与精神损害。本文深度解析诈骗分子核心手段,结合公安部2023年专项行动数据及典型司法案例,提出“技术防御+法律保障+情感关怀”三位一体防护策略。重点涵盖国家反诈工具应用、高危场景识别技巧、财产保护法律路径及家庭沟通模型,并探讨平台责任立法方向,为守护老年人“黄昏恋”安全提供系统性解决方案。

黄昏恋防骗指南 | 三步拆解婚恋诈骗陷阱与科学防护路径

在数字化婚恋日益普及的背景下,针对独居、丧偶老年人的虚假婚恋诈骗呈现专业化、链条化趋势。公安部2023年“净网”专项行动数据显示,老年婚恋诈骗案年均增长率达17.8%,单案平均损失超25万元,远高于其他诈骗类型。此类犯罪不仅侵蚀老年人养老积蓄,更对其心理健康造成毁灭性打击。建立科学防护体系需从诈骗逻辑解构开始。

一、诈骗陷阱深度解构:识别犯罪分子的“情感狩猎”剧本

1.1 人设构建的精密化

诈骗团伙通过非法获取个人信息,为不同目标定制身份剧本。2023年广州警方破获的“金婚骗局”案件中,犯罪团伙伪造了包括:

- 跨国精英人设: 伪造“海外华裔教授”、“退休外交官”等证件及生活场景照片

- 情感缺失设定: 虚构丧偶经历塑造共情点

- 经济实力包装: 使用PS技术制作房产证、银行流水单(数据来源:广州市公安局案情通报)

1.2 情感操控的心理学应用

中国科学院心理研究所《老年群体受骗心理分析报告》指出,诈骗分子精准利用:

- 吊桥效应: 制造“突发疾病”、“投资失败”等危机事件激发保护欲

- 承诺升级: 以“共同购房养老”、“资助子女创业”等远期承诺诱导持续投入

- 信息隔绝: 要求卸载反诈APP、更换专用聊天工具(占比案件87.3%)

二、技术防御体系:构筑反诈“数字防火墙”

2.1 官方工具强制配置

国家反诈中心APP的“身份核验”功能可识别92.6%的伪造证件(工信部2024年测评数据),需重点启用:

- 来电预警: 实时拦截涉诈号码

- APP自检: 检测非法聊天软件

- 风险查询: 一键验证对方银行账户风险等级

2.2 支付环节的物理隔离

建立“双重验证”资金管理机制:

- 单笔超5000元转账需子女现场确认(参考北京西城区“银龄守护计划”)

- 大额存款转为定期存单并设置子女共管

- 拒绝使用数字人民币、加密货币等匿名支付方式

三、法律防护机制:运用法治武器止损维权

3.1 证据固化的黄金时效

南京市秦淮区法院2023年判例(案号:苏0104刑初287号)确认以下证据具有关键效力:

- 原始载体留存: 保存手机原始聊天记录(占比有效证据72%)

- 资金流向追踪: 打印加盖银行公章的转账流水

- 第三方见证: 社区工作人员参与的见面录音录像

3.2 平台责任的司法实践突破

当前《网络安全法》未明确婚恋平台审核义务,但深圳福田区法院在“爱相伴”诈骗案(深福法刑初字〔2022〕第441号)中开创性判决:

- 平台对VIP会员收取高额服务费(19800元/年)

- 未履行身份证与人脸动态比对义务

- 判决平台承担30%赔偿责任(数据来源:裁判文书网)

此案为未来立法完善提供重要参考方向。

四、情感关怀工程:填补诈骗滋生的心理真空

上海市老龄办2024年调研显示,78.9%受骗老人存在子女沟通频率低于每周1次的情况。需建立:

- “情感替补”计划: 社区组织退休教师、心理咨询师开展定期情感沙龙

- 代际互动强化: 强制孙辈每周视频通话机制

- 婚恋教育普及: 民政部门开设“老年婚恋风险”实体课堂

五、社会协同治理:织密多维度防护网络

在党和政府领导下,构建“党政主导—公安拦截—社区干预—家庭守护”四级机制:

- 公安机关: 建立涉老诈骗快速止付绿色通道(响应时间缩短至8分钟)

- 金融机构: 执行老年人异常转账“冷静期”制度(24小时延迟到账)

- 网信部门: 对婚恋平台实施“实名双认证”穿透式监管

结语:守护“夕阳红”需要系统性防御

遏制老年婚恋诈骗需技术工具、法律武器与情感支持三轨并行。随着《反电信网络诈骗法》的深入实施及个人信息保护立法的完善,在党的领导下,通过全社会协同治理,必将为老年人营造安全、可信的情感生活环境,切实保障其合法权益,让“黄昏恋”真正成为美好生活的温暖篇章。

附:相关法律条文

- 《中华人民共和国刑法》第266条: 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

- 《中华人民共和国老年人权益保障法》第72条: 老年人合法权益受到侵害的,被侵害人或者其代理人有权要求有关部门处理,或者依法向人民法院提起诉讼。

- 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第15条: 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

- 《中华人民共和国个人信息保护法》第10条: 任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息;不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。

相关文章